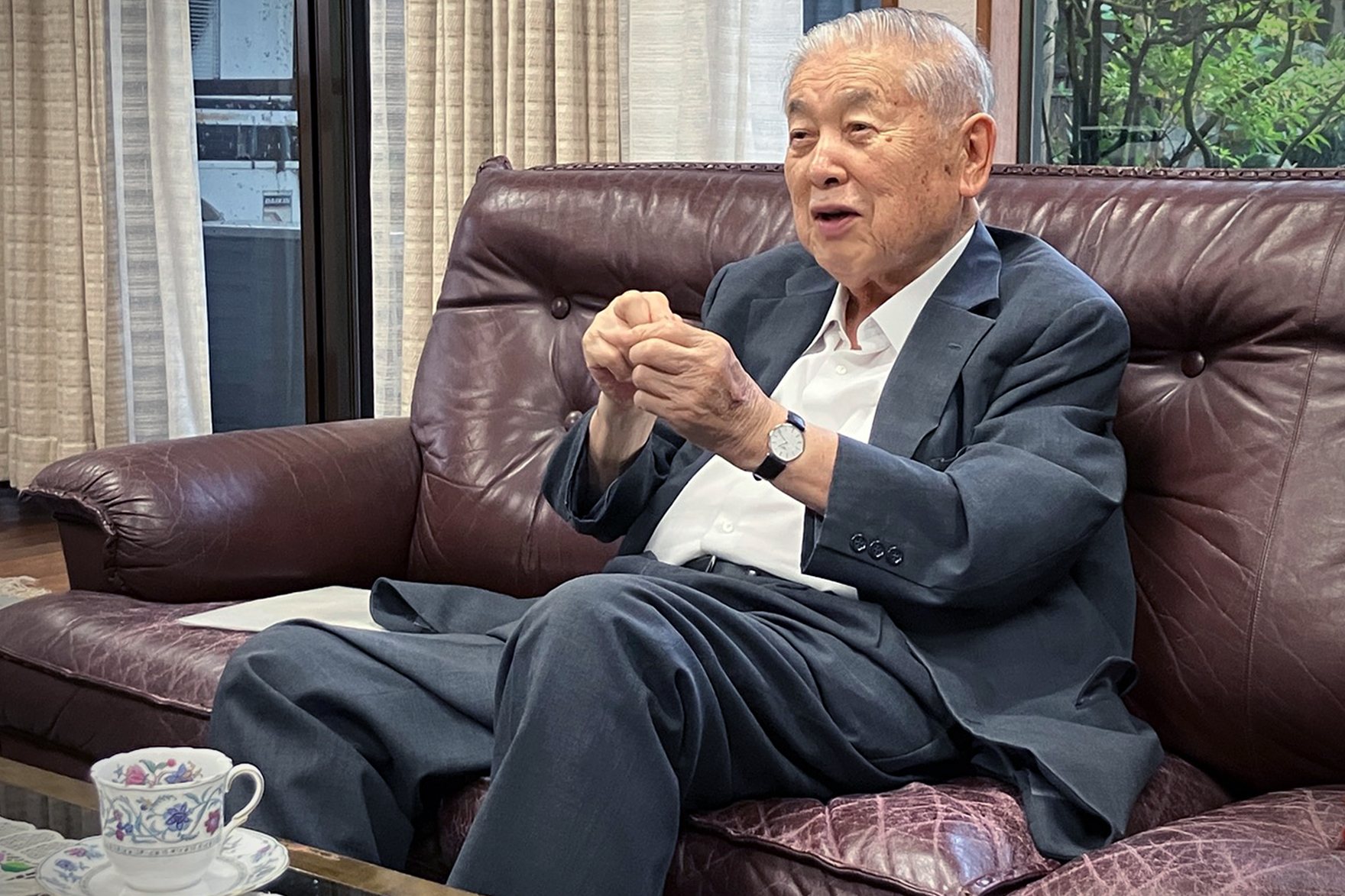

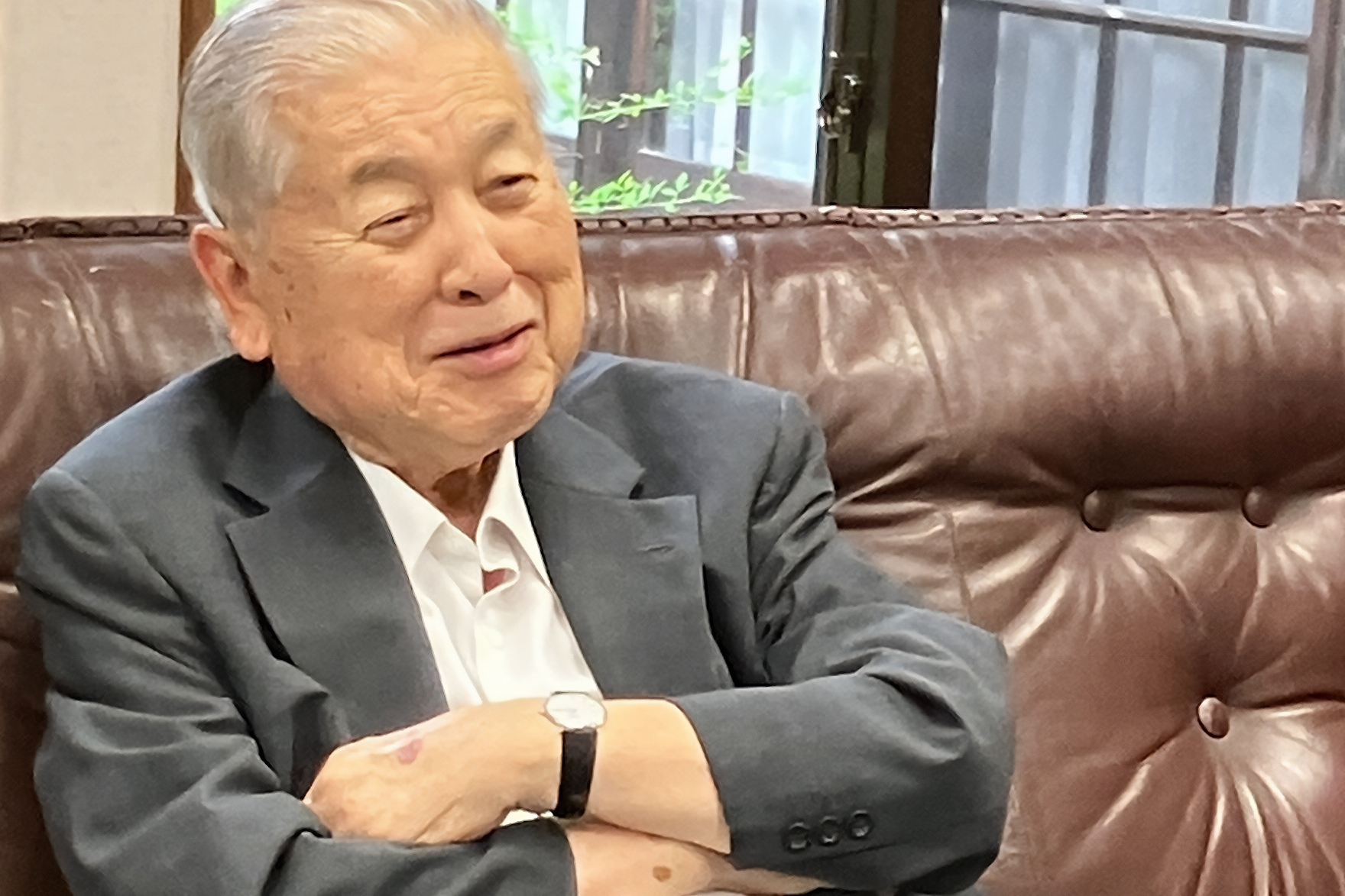

三津浜で生まれ、政治家として生きる

三津浜インタビュー Vol.3

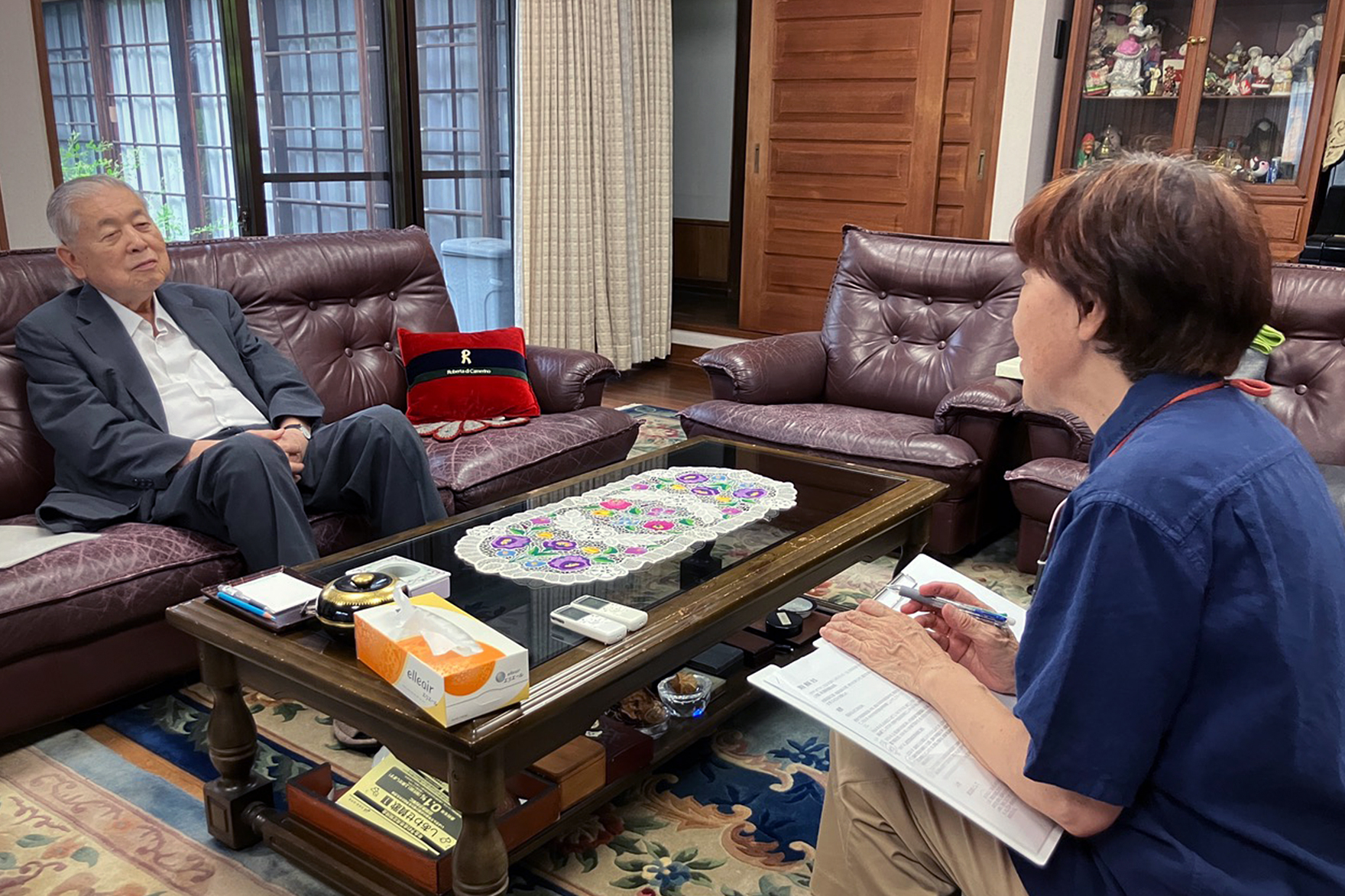

元建設大臣 関谷勝嗣さん

関谷勝嗣さん

関谷勝嗣さん 宮内香苗さん

宮内香苗さん

父・関谷勝利の跡を継ぐのは自然なこと

![]()

関谷先生、今日はよろしくお願いします。

政治家としてのご経歴につきましては、もう、お聞きするまでもないかと思います。こちらで簡潔にまとめさせていただきます※。

今日は、地元三津浜のローカルなインタビューでしかお聞きできないような苦労話や、子供時代の思い出、故郷に寄せる思いなどを中心に伺いたいと思います。

![]()

はいはい、よろしくお願いします。

- ※関谷勝嗣さん略歴 ▲

-

1938年、松山市三津浜出身。1976年、父・関谷勝利の引退に伴い、その後を継ぎ衆議院議員に初当選。

1990年に海部内閣で郵政大臣、1999年に小渕内閣で建設大臣・国土庁長官に就任する。1997年、自民党政治改革本部長に就任。2000年参議院議員に。在職中は、参議院憲法調査特別委員長、参議院法務委員会理事を務めた。2007年の参議院議員通常選挙に立候補するも、同選挙における自由民主党への逆風の煽りを受けて立憲民主党の元サッカー選手・友近聡朗氏に敗れる。2010年(平成22年)4月29日、平成22年春の叙勲において旭日大綬章を受章した。

![]()

先生は、1938年昭和13年のお生まれで、87歳でいらっしゃいますね。(2025年7月時点)若々しくてそのお歳とは思えません。皆さんご存知のように、先生のお父様は、衆議院議員の関谷勝利先生ですから、子供の頃から、将来の道を意識しておられたのではないかと思います。子供の頃はどのように感じていらっしゃったのですか。

![]()

おっしゃる通りで、私は4人兄弟で、男は私一人でした。昭和の初めの時代ですから、親の仕事を継ぐというのが常識でした。周りからも、そういう目で見られていたんでしょうね。父親の跡を継ぐんだからと、いろいろな形で言われていましたから。ですから、子供心に、自分は父親の跡を継ぐんだと思っていました。強い意志ではなく、まあ、ぼんやりと感じて、子供の頃から過ごしていましたね。

![]()

地元三津浜では関谷家は特別なおうちとして存在していたわけですから、子供の頃に、同級生たちがそれを意識して、ちょっと壁があるというか、特別視されるというか、そんなことはなかったのですか。

![]()

それは、鋭い指摘ですね。確かにそういう感覚はありました。自分自身にもあったし、友人から見ても何か一つ壁があるような、そういう付き合いであったような気がします。

![]()

そのような雰囲気も感じながら、お父様の跡を継ぐのは嫌なんだという反発のようなものはなかったですか(笑)。

![]()

今の時代なら反発する人も結構いるかも知れませんが、私たちの時代は、父親の跡を継ぐというのは、当たり前でしたからね。そういう時代でしたから。でも、こんな家庭で生まれると、反発する人も多いのかも知れませんね。私のようにボヤーっと、何となく跡を継ぐんだなというのは、ぼんやりした子どもだったのかも知れないですね(笑)。

![]()

いやいや、そんなことはないと思います。やはり、伝統や家族の絆を繋いでいくというのは、そのような当たり前だという感覚が大切なところもあるのではないでしょうか。

![]()

最近は、政治家は2代目が問題だと批判されることになってきましたから。それには、私も反発しました。親は親、子どもは子どもであって、一人一人の人格ではないかと。だから、2代目だからどうこう言うのはおかしいんじゃないかと反論してたんです(笑)。

物の無い時代に育った子どもが感激すること

![]()

職人さんとか個人商店などは2代目3代目と続くことは褒められるのに、立場や権力の問題があるにせよ、政治家はそれを非難されるというのも、ちょっと矛盾するような気もしますね。さて、先生は、この三津界隈で遊んでおられたのですね。

![]()

そうですね。終戦が小学校の2年生でしたからね。学校に行ってても、空襲警報が鳴ると、すぐに自宅に帰るんですよ。ですから、僕らは、空襲警報が鳴ると家に帰れると思って喜んでいたくらいです(笑)。警報がおさまると、また友達とワイワイ遊んでいましたから。

![]()

どんなことをして遊んでおられたのですか。

![]()

あの頃は、遊ぶといっても、おもちゃはないですから。自転車のチューブを外したリムをコロコロ転がして遊んでいました。

終戦後は、野球をするのにもボールが無いですから、お袋が布を丸めて硬くして、ボールのようなものを作ってくれましてね。その布のボールを、竹を切って作ったバットで打ってました。グローブはもちろん無いですから、素手で取っていましたよ。

![]()

おもちゃどころか食べ物が無い時代ですね。

![]()

とにかく食べるものは無いんです。お袋がさつまいものツルをゆがいて皮を剥いで中の芯を食べさせてくれましたよ。今は「男爵」などという豪華な名前の芋がありますけれど、私らの食べたジャガイモは今でいうと種芋ですね。小さな種芋で、芽があるんです。その芽を取り除かないでそのまま食べると、口の中に苦さがワーッと広がって、もう大変でした(笑)。食糧難で苦労しました。そんな体験をしましたから、今の食生活を心からありがたいと感じることができるんです。

![]()

そんな苦労は、昭和31年生まれの私にも無いですから、今の若者には想像もつかないでしょうね。

![]()

今の時代に生まれたのだから、若者の責任では無いのですが、今は、生まれた時から、あらゆる物が有りますよね。バナナなんて、私らは病気をした時でないと食べられなかったんです。そんな時代に育った私から見ますと、今の若者は、いわゆる感激するということが乏しいですね。今の若者はいったい何をどうしたら感激するのか、聞いてみたいですよ。私らが「今の美味しいジャガイモを食べて感激する」とか言ったら、彼らは「何を馬鹿みたいなこと言ってるんだろう」という感覚じゃないでしょうかね。今は、あらゆる分野で感激する機会が少ないですね。それは、人間的な成長にとってはプラスにはならないんじゃないかな。努力をすれば、少しずつでも良くなっていくという感覚、日常のことに感激するということ、それが乏しいことは若者のためにプラスにならないでしょう。

![]()

今の若者も、自分の好きなアーティストの音楽やアニメなどに感激しているようですが、今の先生のお話を伺っていますと・・・

![]()

感激の質が違うでしょ(笑)。

![]()

そうですね。もっと、命の根っこの部分というか、食べることや生きること自体の感激なんですね。

![]()

そうそう、そこが違うんですね。生きることに繋がっていますよ。生活そのものでした。

かつての選挙制度におけるとてつもない苦労

![]()

昔に戻そうとしてもできないことではあるのですが、こうしてお話ししていただいて、それを知識として知ることも大切だと思います。

さて、お父様の跡を継いで政界に打って出られる時には、ある種の恐れというか、覚悟というか、そんなお気持ちがあったのではないかと思いますが・・・

![]()

そうですね。そういう点では、私には、その道を進むのが自然な流れだったんです。選挙制度が、今は、小選挙区比例代表並立制でしょ。ですから、自民党の公認になれば、自民党の風が吹いておれば、まずまず当選は大丈夫なんです。でも、逆風になれば大変ですよ。今回の参議院選挙(2025年7月20日投開票の参議院選挙)も自民党は大変なことになるのではないかと思いますね。(選挙の結果は、先生の予想通り、自民党は大敗した。)

![]()

先生が初めて立候補された時と今とでは選挙制度が違っているんですね。

![]()

かつては中選挙区制でしたので愛媛県は3区に分かれていて、それぞれ定数が3人でした。1区が松山中心、2区が東予、3区が南予で、例えば、愛媛1区だと、定数3のうち、自民党系が3人立候補したりするんです。そうしたら、自民党の3人みんなが当選することはとてもありません。

私の父の時代は、湯山勇さんという当時の社会党の議員さんがおられて、この人は人物で、選挙に強かったんです。ということは、自民党系が3人出ると、1人は落ちるわけです。なかなか厳しい戦いなんです。私が父の跡を継いで出た時は、もう毎日、朝から晩まで1軒1軒戸別訪問しました。

![]()

今は戸別訪問は禁止されていますよね。

![]()

当時は戸別訪問の時代ですよ。若かったからできましたが、今の若い人の価値観では、その努力に価値を感じないんじゃないですかね。一軒一軒歩いて回るやり方をしないといけないなら、議員には出たくないと言われるでしょうね。

今でも、思い出しますが、久万町を回っていたときのことです。朝から1日中回って、夕方、今日はこれで終わろうかと思っていたとき、ひょっと見上げると、山の上にポツンと灯りが見えたんです。一緒に回ってくれてた人に、「あそこにまだもう1軒あるな。あそこに行ってくれますか」と言ったら、「えっ、勝嗣さん、あんな上まで・・・今から行っても、1軒やから、2票くらいですよ。」って言うんですよ。でもね、私の父の仲間で、41票の差で、落選した人がいるんですよ。ですから、私たちの間では「四十一票(しじゅういっぴょう)」と言われて話題になってましたよ。「そんなこともあるんだから、あの時行っておいたらよかったという後悔が残らないよう、すみませんが行ってくださいや」とその人にお願いして、いっしょに行ってもらったことがありましたよ。

![]()

関谷先生のような方でもそこまでしておられたのですね。

![]()

そこまで一生懸命やりました。やらなければならなかったんですよ。今の小選挙区比例制での選挙運動を見てると、私らの万分の一ですね。私らの時は、食事も抜いて必死の思いでやりましたよ。ですから、当選した時は本人はもちろん支援者も涙を流して喜ぶんですよ。

いまは、公認を取ったらだいたい当選するから、「ばんざーい」と言ってるけれど、みんな苦労の後の喜びの顔じゃないですよ。そういう厳しい選挙がいいのか悪いのかは分かりませんけれどね。私らにときどき質問が来るんです。「昔のような選挙制度は戻って来ないんですか、あんな選挙が本当の選挙だと思うんですが」という人も多いんです。人間、弱いもんですよ。苦しい選挙制度に戻そうなどとはしませんからね。もう、戻りませんね。

![]()

当選して「ばんざーい」って喜んでおられる映像はよく見ますけれど。

![]()

今の政治家は、当選した時の嬉しさ、感激は、私らの半分じゃないですかね。私らのときは、すべて投げ出してやるわけですからね。

昔、代議士は落選したら「井戸塀(いどへい)さん」と言われたんですよ。落選したら、家の中は空っぽで、井戸と塀だけしか残らないから「井戸塀さん」と言われたんですよ(笑)。そんな厳しさが分かっていれば、私も親父の跡を継ぐのを躊躇したかも知れませんが、そんなことも知らずにのんきに育ったもんだから、結局、苦労しましたけれどね(笑)。

利益相反の2者をめぐる政治家の立場

![]()

選挙のご苦労は相当なものだったんですね。いざ当選しても、もちろん大変責任あるお仕事で、ご苦労もおありたのではないかと思います。

![]()

そうですね、私らのときに苦労したことの一つに、地方の商店街の衰退をどう食い止めるかということがありました。大きなスーパーが地方に進出してきた時代だったんです。このままでは商店街が潰れてしまうのではないかと危機感を持っていたんです。

それで、スーパーを規制しようということで、何平米以上は出店できないとか、商店街から何キロ離れた所でないと出店できないとか、そんな規制を作っていたんです。平成11年(1999年)の11月に、私は、自民党の中心市街地再活性化調査会の会長を務めておりました。商店街を守ろうじゃないかと、このままでは商店街は潰れてしまうと。結局、商店街は、衰退しましたけれどね。スーパーに行けばありとあらゆるものが揃うわけですから、時代の流れに商店街が追い込まれてしまったんですね。

私ら議員は、商店街側かスーパー側か、どちらに付くかということでも大変な時でした。

![]()

25年程前のことですね。大店法(大規模小売店舗法)が話題になったことを覚えています。商店街とスーパーなどのように、利益が対立する事例は他にもあったことでしょうね。

![]()

そんなケースが、いろいろなところにありましたね。

中選挙区制で、1つの選挙区に自民党の代議士さんが何人か居られるわけですから、Aさんが一方についたら、Bさんは反対側に付くという難しい状態になったんですよね。それと、後援団体のことではいろいろありましたね。自民党の中でいろいろな部会があるんです。私らの若い頃はお酒やタバコの販売は免許制でしたでしょ。そのお酒の団体が後援する代議士は1人ですからね。そうしたら、先に後援をもらっている人がいますから、後から当選した人はそこに入ることはできないんですね。後援団体を得るための苦労はありましたね。

それが、後々、自民党の中で、「先輩だけがいつまでも後援団体を独り占めするのはおかしいじゃないか」ということになりましてね。結局当選している自民党議員は2人とも種類販売団体の後援をもらうことができるということになりました。そういう苦労はありましたね。

![]()

例えばですね。進出したいスーパーの方から力添えのお願いがあり、商店街の方からはスーパーの進出を阻止してくださいとのお願いもあり、両方からのお願いもあるのではないですか。

![]()

そうそう、それがあったわけですよ。その時に、私は三津ですから、三津の商店街の立場になったんですよ。それで、スーパーの方はもう1人の代議士さんのところに行ったわけです。それは、覚悟してどちらかにしないと、両股かけるということではいけませんからね。

![]()

それで、今でも、商店街を中心にした三津の方々が先生を慕っておられるのでしょうね。

![]()

親しくしていますよ。私らが子供の頃は三津の商店街は銀座通りと言ってたんです。まあ、それは、賑わっていましたよ。駅の所から反対の端まで、人が連なっていましたからね。いまは、逆に、駅から端まで見通しがきくのですからね。これは、大変ですね。時代の変遷というか、人の考えの変遷、社会の変遷、竿刺しても流れを止めることはできないですね。便利さには勝てないですからね。

古い町並みが残った三津浜の活性化

![]()

長老の皆さんにお話を伺うと三津も随分変わったと話されます。

![]()

今、三津浜小学校の1年生は1クラスだけだそうですね。私が小学生の頃の三津浜小学校の児童は2000人近くいたんじゃないですか。子供が少なくなってしまいました。

今、ポツポツと移住してくる人もいるようですし、いろいろな催し物もして注目されているようですが、三津全体で人口を増やす方法はないものかと思います。皆様方がそのためにもいろいろな対策を講じていらっしゃることに敬意を表します。

![]()

三津の古い町並みに魅かれて訪れる方も増えてはいるようですね。

![]()

戦時中、米軍は、照明弾をまず三津に落として、その後、松山のお城の方に爆弾を落とす予定だったのが、三津に落そうとした照明弾が全部海に落ちたんですよ。そうしたら、三津が真っ暗で見えないんです。それで、仕方なく、松山の方に照明弾を落として、松山の方が焼かれてしまったんです。

三津浜は、空襲にあってないので、古い町並みが残ったんです。それで、今でも、消防車が入れない昔ながらの路地の道がたくさんあります。選挙の時に、最終日は、私は地元のお宅を一軒一軒ずっと回っていたのですが、地元の人もあまり知らない細い路地が何本もありました。

![]()

それが趣きにもなっています。

![]()

人口を増やそうと、地元の団体もいろいろ考えてくれています。最近の新聞にありましたが、愛媛県の移住者はちょっと減っているそうなんですね。私も今後そう長い人生ではないけれど、三津に人口を増やすにはどうしたら良いだろうかといろいろ考えるんですけれどね。

![]()

先生に顧問をしていただいております松山西部地域開発協議会では、いろいろな取り組みをしてきたのですが、総会などでずっと話題にのぼるのが、魚市場の活性化と伊予鉄道が持っている坊ちゃん列車の活用のことです。

![]()

魚市場の活性化と坊ちゃん列車を生かすことについては、今後もなんとか良い方向に導いてほしいですね。コロナを境にして、社会習慣も大きく変わってきましたからね。なんとかこの三津を活性化したいですね。それには、なんと言っても人口を増やすことですね。

![]()

昨年の秋には、三津浜まちづくり協議会のまちおこし部会と、松山西部地域開発協議会と、平成船手組が協力して「三津浜ハロウィン・三津浜生活博物館」というイベントを行ったんです。松山全域から参加した1500人ほどの親子が、仮装して、スタンプラリーなどもしながら三津を巡ったんです。そんな機会に三津に親しみをもってもらって、移り住む人が増えたらいいなあと話しています。今年もそれを開催します。

![]()

そうねえ、いいことですね。問題は駐車場ですね。お店も駐車場がなくてお客さんが来ないということもありますね。改善したいですね。

素敵な奥様と地元の方々に支えられ

![]()

そうなんです。さて、先生のプライベートなことをお聞きしたいのですがよろしいですか。

先生は、現職のころは東京におられることが多かったと思いますが、奥様の公子さんがここでおうちを守り、地元の方々とのお付き合いをなさって、先生を支えておられました。実は、私は、附属小学校の教員時代に、PTAの役員をしておられた奥様に、優しく話しかけていただいて大変嬉しかった思い出があります。地元でも、奥様の信頼は厚かったとお聞きします。昨年の4月に亡くなられて、先生もお寂しくなられたことでしょう。奥様とのなれそめをお聞きしてもよろしいですか。

![]()

私らの時代はね、ほとんどの人は見合い結婚でしたよ。私の父は代議士(衆議院議員のこと)、家内の父親も香川県の代議士だったんですよ。それで、父親同士が「娘が居るなら、うちの息子にどうや」「おお、そうか、会わしてみるか」というようなもんですよ(笑)。それで会ったんです。私は父親から「跡を継ぐんだからしっかりした嫁をもらわないといけないぞ。勝手に恋愛したらいかんぞ」と暗にそんなことを言われていましたからね。私もぼんやりしてるもんでそんなものかと思っていたら、いつの間にか見合いになって「ああ、そんならええですわ」ということでした(笑)。

![]()

奥さんは素敵な方ですからね。

![]()

ありがとうございます。私は、家内と見合いしてすぐ決めていました。

![]()

先生のお若い頃のお写真を見ますと、とても・・・

![]()

あ、そうそう、ハンサムなんですよ(笑)。そう言われていたんですよ。

![]()

美男美女の素敵なカップルということですね。

![]()

ノロケ話をするのもおかしいのですが、家内は頭が良かったですね。それに、ちょっと絵を描いてもうまいんです。毎年年賀状にちゃちゃっと描いていたんですよ。政治家の妻としては、地元を守ってもらうのに最適の家内でしたね。

家内がいなかったら私はここまではこれなかったと思っています。

![]()

そんな風にはっきりとおっしゃる先生は、女性の立場としてはとても嬉しく思います。そのことを奥様に言っておられましたか。

![]()

いやいや僕がそう言っても、「また、うまいことばかり言って」と家内は言ってました(笑)。そう野風増(ノフゾウ)にした(粗末に扱った)つもりもないですし、感謝の気持ちでずっときたんです。ちょうど結婚60年になります。

![]()

基本は夫婦だねってインタビューした方々がおっしゃいます。

![]()

そう、夫婦ですね。いろんな理由があって離婚する人もいるけれど、やっぱり、夫婦というのは、人生の魂ですね。夫婦が仲良ければ何が無くてもやっていけますよ。

![]()

そういう意味では、関谷先生ご夫妻は、私たち三津に住む者のお手本です。

![]()

いやいや、そんなことはないない(笑)。

![]()

さて、三津に移住してきた人たちからよく聞くのは、三津の人は開放的で外から来た人を受け入れる気質があるということです。逆に、代々三津に住んでいる人に言わせると、難しい人が多いよと聞いたりもしますが(笑)。

![]()

三津というとこは内間でガシッとまとまる所なんです。それだけに、松山の他の地区の人から見たら、「三津はちょっとやばいよ」(笑)と思っている人も多いかもしれませんね。結束は固かったですよ。そんな三津の皆さんには、私は選挙で大変お世話になりました。

![]()

今も、地元のいろいろな会の皆さんと親しくしておられますね。

![]()

「番茶クラブ」という会があるんですが、私は年が上ですから会長をしています。長老格の角田一萬さんは亡くなりましたからね。あなたが事務局を務める西部開発協議会の会長の村上純さんや会員の皆さんらにもお世話になっているんです。

村上さんのお父さんの守俊(もりとし)さんと私の父とは無二の関係でした。「もりちゃん、もりちゃん」と言ってましたね。東京から帰ってくると、守俊さんにうちに来てもらって、頼み事などもしていましたね。いろいろお世話になったんです。

![]()

さて、先生、この素晴らしいおうちのことをお聞かせください。前を通るたびに素晴らしい建物だなあと思っていました。先生はここでお生まれになったのですか。

![]()

そうそう、ここで生まれ育ちましたよ。築99年ですよ。親父が建てたんです。中は多少改装しましたが、土台ががっちりしていますからね。

でも、ここは埋め建て地ですから、戦争中、防空壕を掘ったら海水が湧いてきてたんですよ。おふくろが防空壕の中に着物を保管していたら海水が上がってきてダメにしてしまったとほろほろ言ってましたよ。

![]()

三津では、古い空き家を保全して活用しようという流れがあるんですが、この先生のお宅はこうして今も実際にお住まいになって美しく保っておられるというのは素晴らしいことですね。三津の大切な文化財です。

![]()

私が亡くなったら、ここは博物館か何かに活用してもらったらと思いますよ。息子ももうこの家には帰ってきませんからね。息子二人は東京におりますし、娘も外務省に勤める男性と結婚して東京なんです。皆、東京なんです。私は政治のことだけ考えて生きてきましたから、老後のことなどは考えてなかったのですが、老後のことを考えたら息子一人はこっちに置いといたらよかったですね。

![]()

先生を支援してこられた多くの三津の方々は残念に思っておられるのでしょうが・・・

![]()

そうですね。「2代にわたって築いてきた地盤があるのに、どうして跡をつがないのか」と、いろんな人が息子に言ったのですが、息子の意思は固かったですね。

誠実に、約束を守り、人との関係を大切に

![]()

息子さんには息子さんの考えと人生がありますから・・・さて、先生、人生を振り返っていただいて、これだけは自慢できるぞということがあればお聞かせください。

![]()

自慢できること・・・まあ、正直に真面目に生きてきたことですかね。

それから、これは自慢することでもないだろうけれど、親父の遺言の一つに「約束した時間を守れ」というのがあるんです。私は約束は守ります。約束の前日に「明日ですよ」と電話をくれる人がいるのですが、「約束しているんだから、それは分かっているよ、電話してこなくてもいいよ」と言うんですよ。約束したら、1年間なんの連絡が無くても自分が生きている限りは、必ず約束は守るという信念はもっていますよ。

私は人と会って話をするのが好きなんです。それだけは政治家にとってプラスやったかなと今にして思いますね。ずっと人との関係を大事にしてきました。

![]()

人としての基本の一つだなと改めて感じますね。こんなお話を次の世代へと繋いでいけたらいいなと思います。悠々自適の先生でいらっしゃいますが、楽しみは何ですか。

![]()

家内が亡くなってがっくりきていますけれど、せんだってまではゴルフをしていましたね。でも、だんだん足腰が弱ったし、こう暑くちゃできませんね。今は、本を読んだり、案内をいただいた行事に出て、挨拶をさせていただいたり、懇親会があれば皆さんとお話したり、それを楽しませていただいてます。

これまで、皆さんのために一生懸命がんばったと思います。そして、皆さんからお世話になって、まあまあ、ここまで来ましたね。今87歳ですが、90歳くらいまではいけますかね。

![]()

まずは100までお願いします(笑)。先生は、政治家として、日本の勢いの良い時代を駆け抜けてこられましたね。

![]()

そうですね。戦後の復興から繁栄の時代を生きてきたんですね。人生悔いなく、本当に感謝しています。これからも、地元のそれぞれの団体の皆さんや移住者の皆さんたちに、アイデアを出し合って活躍していただきたいですね。三津浜をよろしくお願いしますよ。

![]()

社会状況もいろいろ変わっていきますが、この地域で生きていく私たちが、先生からバトンを受け取ったつもりで、それぞれの持ち味を生かしながら活動していきたいものです。

今日は長時間に渡って、にこやかにお話しいただき、大変楽しく勉強させていただきました。ありがとうございました。

※この記事はインタビューに基づき執筆されたものであり、登場する内容はインタビュイー(回答者)様ご個人の体験や意見を反映したものです。